2025-10-21 115

سؤال الغاية حين يعجز العلم ويجيب الإيمان

الشيخ معتصم السيد أحمد

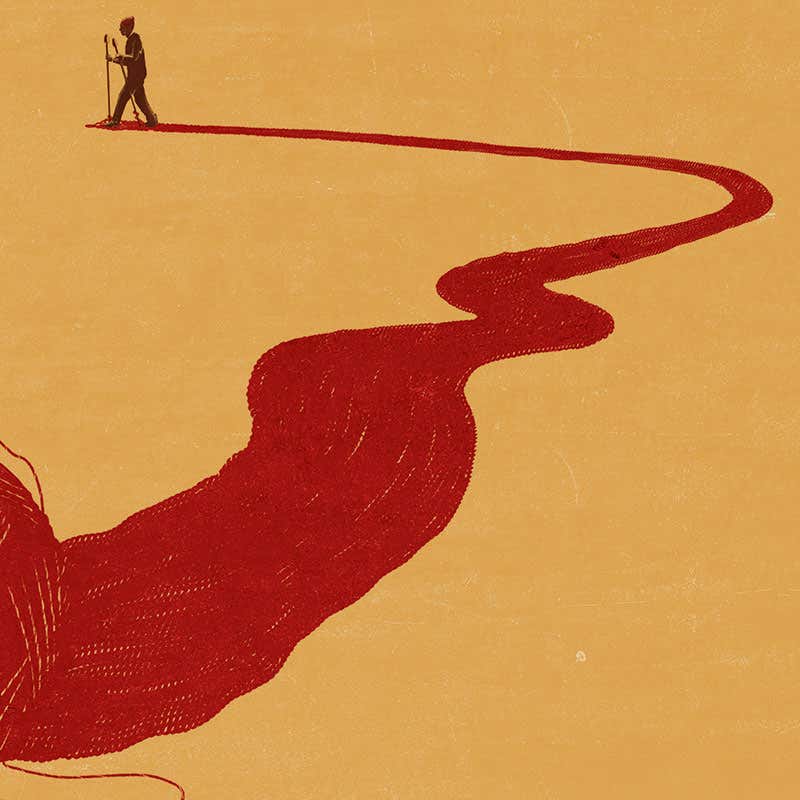

منذ أن بدأ الإنسان يتأمل العالم

من حوله، وهو يواجه سؤالين جوهريين يشكلان أساس وعيه بالوجود: سؤالٌ

عن الكيف، وسؤالٌ عن الغاية. يستطيع العلم أن يتعامل مع السؤال

الأول لأنه يبحث في العلاقات المادية التي تحكم الظواهر ويصف كيفية

حدوثها، أما السؤال الثاني، فهو لا يكتفي بوصف الظواهر بل يتساءل عن

حكمتها وغايتها، وهو ما يتجاوز حدود المختبر والتجربة إلى مجال

المعنى والغاية، وهو ما لا يجيب عنه إلا الإيمان.

فالعلم قد يكتشف قوانين الجاذبية

والاحتراق النووي، ويشرح مسار التطور والتفاعل الحيوي، لكنه يعجز عن

بيان لماذا وجدت هذه القوانين أصلاً؟ ولماذا تعمل بانسجام مذهل لا

يعرف الفوضى؟ فحين نسأل: لماذا خُلق الإنسان أو لِمَ وُجد الكون؟ لا

نجد عند العلم إلا الصمت أو الهروب نحو الاحتمال. أما الإيمان، فيضع

الجواب في إطار الحكمة الإلهية التي رتّبت كل جزء من أجزاء الوجود

وفق نظام دقيق وغرض محدد.

يكفي أن نتأمل في جسم الإنسان

لندرك الفرق العميق بين سؤال الكيف وسؤال اللماذا. فالعلم يستطيع أن

يشرح لنا كيف تعمل العين: كيف تنكسر الأشعة على العدسة، وكيف تنتقل

الصورة عبر الأعصاب إلى الدماغ، وكيف تتكيّف مع الضوء والظلام. لكنه

لا يملك أن يجيب عن لماذا وُجدت العين أصلاً، ولماذا جُعلت في هذا

الموضع تحديداً من الرأس، ولماذا تعمل بهذا الانسجام البديع مع بقية

الأعضاء. فالسؤال عن الكيفية يصف الآلية، أما السؤال عن الغاية

فيكشف الحكمة، والفرق بينهما هو الفرق بين الوصف والمعنى.

وإذا تأملنا أكثر، وجدنا أن كل عضو

في الإنسان يؤدي وظيفة متقنة لا يمكن الاستغناء عنها، كأنه نُسج في

موضعه وفق تصميم دقيق لا يحتمل العبث. فالعين ـ على سبيل المثال ـ

ليست مجرد أداة للرؤية، بل منظومة مذهلة من العدسات والأعصاب

والسوائل تعمل منذ اللحظة الأولى للولادة إلى آخر العمر دون توقف.

ولو تحركت عن مكانها مقدار سنتيمتر واحد لاختل التوازن البصري كله.

هذا التناسق العجيب لا يمكن أن يكون وليد صدفة أو نتاج طبيعة بلا

قصد، بل هو دليل على صانع حكيم أحكم البناء وأتقن الخلق.

والعجيب أن الإنسان الذي يُبهره

ذكاء هاتفه أو دقة كاميرته، قد يتغافل عن الإعجاز الذي يسكن جسده.

فالكاميرا التي تُعد اليوم ذروة الابتكار البشري لا تساوي شيئاً

أمام عين واحدة قادرة على التمييز بين ملايين الألوان، والتكيف مع

مختلف الإضاءات، وإرسال مئات الملايين من الإشارات العصبية في

الثانية الواحدة. والعلم قد يصف كيف تعمل العين، لكنه لا يستطيع أن

يفسر لماذا تعمل بهذا الجمال والدقة، ولا لماذا وُجد هذا النظام

المحكم أصلاً. هنا يتوقف العلم، ويبدأ الإيمان في الإجابة: لأن وراء

هذا التناسق إرادة، ووراء هذا الإتقان غاية، ووراء هذا الخلق

حكمة.

غير أن المعضلة الكبرى التي يقع

فيها الفكر المادي تكمن في ظنه أن الاكتفاء بالجواب عن الكيف يغني

عن البحث في اللماذا. فحين يعجز العلم عن تفسير الغاية من الوجود،

يلجأ بعضهم إلى القول بأن الغاية معدومة، وأن الطبيعة تسير عمياء

بلا قصد ولا هدف. فالإلحاد في جوهره ليس رؤية جديدة للكون، بل توقفٌ

عن النظر في نصف الحقيقة، ورفضٌ للسؤال الذي يميّز الإنسان عن سائر

المخلوقات: لماذا نحن هنا؟ وما الغاية من كل هذا النظام

المحكم؟

إنّ منطق الإلحاد يقوم على نفي

الغاية لأنه لا يمتلك أداة لقياسها، كما لو أن العالِم الذي يملك

المجهر يزعم أن ما لا يُرى به غير موجود. غير أنّ الأسئلة الوجودية

لا تُقاس بالمجاهر، لأنها تتجاوز المادة إلى المعنى، وتتصل بجوهر

العقل الإنساني الذي يبحث عن الغرض من وجوده قبل أن يبحث عن آليته.

فالإنسان، منذ وعى ذاته، لم يكتفِ بأن يعرف كيف تنمو الشجرة أو كيف

تلمع النجوم، بل ظل يسأل بإصرار: لماذا تنمو؟ ولماذا تلمع؟ ولماذا

وُجدت أنا لأتأملها؟ هذه الأسئلة ليست ترفاً فكرياً، بل هي توقٌ

فطري إلى المعنى لا يمكن للعقل أن يقمعه، لأن الله أودع في الإنسان

شغف المعرفة، وجعل الإيمان استجابة لذلك الشغف في بعده

الأعمق.

فالعقل حين ينتهي إلى حدود التفسير

المادي، يجد في الإيمان امتداده الطبيعي لا نقيضه؛ لأن الإيمان لا

يُبطل العلم، بل يفسّر معناه. فالعلم يقول: "هكذا تعمل الأشياء"،

والإيمان يقول: "وهكذا أُريدَ لها أن تعمل". وحين يرفض الإنسان

الغاية، فإنه لا يعبّر عن اكتشاف جديد، بل عن قصور في الرؤية، لأن

السؤال عن “اللماذا” هو صميم ما يجعل الإنسان إنساناً. ومن هنا كان

الإيمان ليس تسليماً أعمى، بل إدراكاً أوسع لحقيقة أن الوجود لا

يُختزل في قوانين، بل يكتمل بمعنى وحكمة وراء تلك القوانين.

كل ما في هذا الكون يشير إلى

علّتين: علّة وجودية تفسر كيف وُجد، وعلّة غائية تشرح لماذا وُجد.

حين ترى أمامك لوحة فنية بديعة، يمكن أن يخبرك التحليل الكيميائي عن

نوع الألوان والمواد المستخدمة، أي عن الكيفية، لكنه لا يستطيع أن

يخبرك عن الغاية: ماذا أراد الرسّام أن يقول؟ ولماذا اختار هذه

الألوان دون غيرها؟ كذلك هو الكون، يمكن للعلم أن يشرح "كيف" تعمل

قوانينه، لكنه يقف صامتاً أمام السؤال عن "لماذا" تعمل بهذا النظام

ومن الذي أرادها كذلك. فالعلة الوجودية شأن العلم، أما العلة

الغائية فهي من اختصاص الوعي والإيمان. وقد لخّص الحديث الشريف هذا

الإدراك العميق بقوله: «رَحِمَ اللهُ امرأً عرف من أين؟ وفي أين؟

وإلى أين؟»، لأن من يدرك هذه الثلاثة يملك مفاتيح الوجود

والمعنى.

فالعلم والإيمان طريقان متكاملان

نحو الفهم الشامل للكون؛ فالعلم يضيء الجانب المادي من الوجود،

والإيمان يضيء جانبه الغائي والمعنوي. ومن دون هذا التوازن يغدو

العلم أداة بلا روح، كما يصبح الإيمان تأملاً بلا بصيرة.

أما من يرفض فكرة الغاية، فإنه

يفرغ الحياة من معناها، فيقع في تناقض وجودي خطير؛ إذ كيف تُبنى

الأخلاق من غير غاية؟ وكيف تُقيم القيم على أرضٍ بلا مقصد؟ إن

الاعتقاد بأن الكون بلا حكمة يؤدي بالضرورة إلى عبثية السلوك

وانهيار المعايير. بينما الإيمان يضع كل شيء في موضعه: يجعل للحياة

هدفاً، وللعمل معنى، وللأخلاق جذراً ثابتاً، لأنه يرى وراء هذا

النظام الكوني إرادة عاقلة وعدلاً إلهياً يجعل لكل فعل حساباً ولكل

وجود غاية.

إن النظر إلى العالم بعين الإيمان

لا يعني الانسحاب من ميدان البحث، بل يوسّع آفاقه، لأن كل اكتشاف

علمي جديد يصبح عند المؤمن باباً آخر لمشاهدة عظمة الخالق. فكلما

توغل الإنسان في أعماق الذرّة أو رحابة المجرّة، ازداد يقينه بأن

وراء هذا الاتساق إرادة حكيمة لا تعبث بشيء، وأن هذا الكون، في

حقيقته، ليس لغزاً مغلقاً، بل كتاب مفتوح لمن يقرأه بعين البصيرة.

والعلم، مهما تقدم، سيظل عاجزاً عن الإجابة عن السؤال الذي يجيب عنه

الإيمان: لماذا خُلقنا؟ لأن الغاية لا تُقاس بالأجهزة ولا تُستخرج

من المعادلات، بل تُدرك في أعماق الوعي الذي فُطر على الإيمان،

وبدونه يبقى العلم معرفة بلا معنى، والوجود حقيقة بلا

روح.

الأكثر قراءة

36314

19806