2025-08-12 71

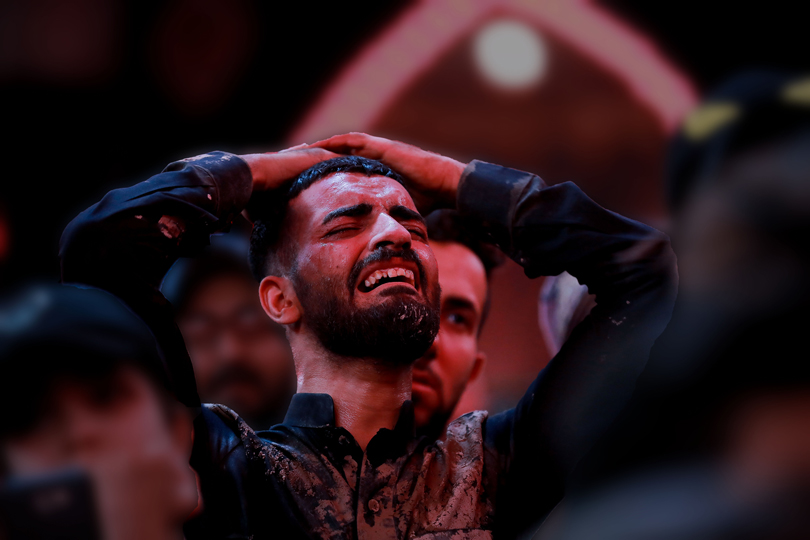

حدود الجزع على سيد الشهداء

السيد علي العزام الحسيني

دلّت النصوص

الشرعيّة على كراهة الجزع، كما دلّت النصوص الصحيحة أيضًا على

استثناء الجزع على سيد الشهداء من ذلك، وأنّ الحزن والجزع عليه

(عليه السلام) راجحٌ مستحب، وذا أمرٌ معلوم وواضح، والأخبار في أنّ

الجزع كلّه مكروهٌ، ما خلا الجزع على الحسين (عليه السلام)؛ غير

خافيّة على المؤمنين اليوم، فلا موجب لإطالة الكلام بسردها في هذا

المقام.

وإنّما يتوقف

عند هذا الموضوع من جهتين، ويتساءل عنه بسؤالين

محدّدين:

الأول- ما مفهوم الجزع المكروه،

والجزع على سيد الشهداء المستثنى من الكراهة؟ وهل هما متغايران

مفهومًا أو هما بمعنى واحد، غاية الأمر أنّ الحكم مختلف باختلاف

المصاديق والموارد؟!

الثاني- هل الجزع على سيد الشهداء

مطلق، فيدخل فيه كل فعل يعبّر عن الحزن على الإمام الحسين عليه

السلام مهما كانت طبيعة هذا الفعل؟ أم أنّه مقيّد؟، وإذا كان مقيدًا

ومحدودًا فما هي حدوده وقيوده؟ وما الدليل على التقييد سيما وأنّ

النصوص في مطلوبيّة الجزع عليه ظاهرها الإطلاق؟!

الجزع في النصوص

الشرعيّة له معنى واحد، وهو المعنى ذاته المحدّد في اللغة، بمعنى:

أنّ الشرعَ لم يستحدث للجزع طبيعة جديدة مغايرة لطبيعته المتداولة

عند العرب، ولنا أن نقول بلغة صناعيّة: ليس الجزع من الموضوعات

المستنبطة بنحويها: فلا هو من المخترعات الشرعيّة التي اختصً الشارع

بوضع طبايعها واختراع ماهياتها كما هو الشأن بالنسبة للصلاة والصيام

والحج والغسل والطهارة وهلم جرًا، كما أنّه ليس من قسم الموضوعات

العرفيّة التي أجرى على حقيقتها الأصلية تعديلًا وأضاف على مفهومها

شروطًا مثلما هو الحال في (الوطن والسفر) ونحوهما، فهذه الموضوعات

بقسميها يقال لها: الموضوعات المستنبطة؛ لأنّ الشارع قد تدخل في

صياغة مفهومها-استحداثًا أو تعديلًا- ومعناها عنده مختلفٌ عن أصل

وضعها في اللغة، وهذا بخلاف الجزع.

إنّ

الجزع من الموضوعات الصرفة، وليس من الموضوعات المستنبطة، فسبيله

عند استعماله من قبل الشرع هو سبيل: الماء والتراب، والصبر والخمر

وغيرها من المفردات المفسّرة بمعناها اللغوي، والمعتمدة في تشخيصها

على الحس، وعلى قاعدة: تعرف الأمور بأضدادها، فإنّ الجزع في اللغة

يعرف بضده، وضد الجزع هو الصبر، والصبر هو حبس النفس عن إظهار الجزع

كما ينصّ الطريحي في المجمع، فيكون الجزع هو عدم الصبر، أو عدم حبس

النفس عند المصيبة، وببيان واضح وموجز: إنّ مفهوم الجزع هو كلّ مظهر

يعبّر عن الحزن، وبهذا المفهوم قد استعمل في النصوص والأحكام

الشرعيّة التي لها مساس به.

ولا ريب أنّ الجزع

بهذا المفهوم هو طيفٌ متدرج، أو قل – حسب الاصطلاح المنطقي- هو من

المفاهيم المشككة، وليس من المفاهيم المتواطئة، فيبدأ من عبوس

الوجه، والدمعة المجردة، ويأخذ بالتصاعد إلى البكاء مع الصراخ

والعويل واللطم، وصولًا إلى إحداث ضرر في البدن الذي قد ينتهي إلى

إزهاق النفس، فكلّ هذه المصاديق داخلة في الجزع موضوعًا لو انطبق

عليها حدّه وشخّصتْ خارجًا كذلك. ومعلوم أنّ اختلاف أنماط الجزع،

وتعدد صور إظهار الحزن عند الناس له مناشئ وأسباب، كاختلاف الثقافة

والتربية والبيئة وغيرها، ومن ثمّ فما قد يكون صبرًا عند جماعة قد

يكون جزعًا عند آخرين، والعكس صحيح.

بلى، بادرتْ

بعض الروايات المتعرضة إلى بيان الجزع المكروه إلى ذكر بعض تدرّجاته

ومصاديقه، فروى الكليني بإسناده عن جابر أنّه سأل الإمام الباقر عن

الجزع، فقال: أشدُّ الجزع: الصراخ بالويل والعويل، ولطم الوجه

والصدر، وجزّ الشعر من النواصي. ومَن أقام النواحة فقد ترك الصبر،

وأخذ في غير طريقه، ومَن صبر واسترجع وحمد الله فقد رضي بما صنع

الله، ووقع أجره على الله، ومَن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء، وهو

ذميم، وأحبط الله تعالى أجره. (الكافي3، ب: الصبر والجزع ح1)، وإذ

تؤشّر الرواية على نماذج الجزع الكروه وتنصّ على ذكر بعض أفراده،

فإنّها لم تخرج عن حدود المعنى اللغوي الذي مرّ علينا.

هذا هو موجز الكلام

عن مفهوم(الجزع) في نفسه، والذي وقع موضوعًا للحكم بالكراهة كما في

الجزع على غير الإمام، وموضوعًا كذلك الاستحباب كما في الجزع على

سيد الشهداء.والآن، وبعد توضيح مفهوم الجزع إجمالًا ننتقل إلى ثاني

الأمرين، فهل الجزع على سيد الشهداء الذي ثبت له الاستحباب مطلق أم

مقيّد؟!.

في الحقيقة

يمكن الإجابة بالأمرين؛ فمن جهة: فإنّ كلّ ما يعبّر به المؤمن عن

حزنه على الإمام الحسين (عليه السلام) فهو داخل في عنوان الجزع على

سيد الشهداء(عليه السلام)، ويثبت له حكمه الخاصّ به على ما يستفاد

من إطلاق النصوص الشرعيّة التي جاءت بهذا الخصوص، إلا إذا تغيّر

عنوانه وخرج عن كونه مظهرًا للحزن والجزع ودخل في عنوان آخر، كما لو

فرض مثلًا أنّ قصيدة على سيد الشهداء عليه السلام قد قرئت بلحن

غنائي يناسب مجالس أهل اللهو والطرب فعندها يتغيّر الحكم من

الاستحباب إلى الحرمة حسب هذا المثال؛ فإنّ الأحكام-كما يقول

الفقهاء- تدور مدار العناوين وجودًا وعدمًا، وإذن فالحكم -وهو

الاستحباب- ثابتٌ مطلقًا لهذا الوصف العنواني: (إظهار الحزن والجزع

على الحسين عليه السلام)، ولا يتقيّد إلا بأدلة الأحكام الثانويّة

المقدّمة على الأوليّة، شأنه في ذلك شأن كلّ أحكام الإسلام، وهذا ما

يحتاج إلى شيء من البيان.

إنّ الأحكام

الشرعيّة كلّها من غير استثناء محكومة ومقيّدة بالعناوين الثانوية

كعنوان الضرر، والعسر والحرج، وعنوان الاضطرار والإكراه والتقيّة،

وغيرها من عناوين؛ لأنّها ببساطة تشير إلى مبادئ دستوريّة، وقوانين

عليا، يمثّل كل واحد منها ويحيل إلى مبدأ أعلى، وقانون حاكم، ومادة

نافذة على كلّ حال، فلنضرب مثالًا على ذلك بغية جلاء الفكرة:

لو أخذنا حرمة شرب

الخمر كواحد من الأمثلة للأحكام الشرعيّة الضرورية والواضحة في

الإسلام، فإنّ الدليل الذي دلّ عليه صريحًا في القرآن وغيره قد جاء

مطلقًا غير مقيد للحرمة بحالة دون أخرى، وهو بإطلاقه الأولي يشمل

حتى من كان شربه للخمر منجيًا له من الهلاك والموت، فإنّ الحرمة

تشمله حسب إطلاق لفظ الدليل!، غير أنّنا نجزم بتقييد هذا التحريم

بغير المضطر لشربه، ويأتي السؤال المهم: من أين جئنا بهذا القيد على

الرغم من أنّ الأدلة الدالة على حرمة شرب الخمر لم تذكر هذا القيد:

لا تصريًحا ولا تلميحًا؟!

لقد جئنا بهذا القيد

من أدلة الأحكام الثانويّة في القرآن والسنة الدالّة على نفي الضرر

والعسر والحرج والاضطرار وما أشبه ذلك، فكأنّ كلّ دليل شرعي يرد

إلينا من الشرع في وجوب شيء أو حرمته؛ فإنّه يستبطن هذا التقييد ولو

لم يذكر صريحًا ومع كلّ حكم على حدة على هذا الآتي: يحرم شرب الخمر

على غير المضطر لشربه، ويحرم أكل الميتة إلا لو كان في أكلها حفظ

للنفس من الهلاك فلا يحرم أكلها، وهكذا: يجب الصيام إلا إذا كان

مضّرًا فلا يجب، ويجب الحج مع عدم التضرر، ويجب الأمر بالمعروف مع

الأمن من الضرر...إلخ.

وهكذا الأمر ذاته

ينطبق على مظاهر الحزن والجزع على الإمام الحسين عليه السلام، فإنّ

حكمه هو الاستحباب من دون ريب على ما هو المستفاد من الأخبار، وهذا

الحكم ثابت لكل ما يصدق عليه عنوان الحزن والجزع، ولا يخرج منه إلا

ما انطبق عليه عنوان ثانوي، وطرئ عليه ما يخرجه عن حكمه الأولي،

ويدخله في آخر ثانوي قد يجعله واجبًا كما فيمن نذر أو أقسم قسمًا

شرعيًا على أن يقيم مجلسًا للعزاء مثلًا، أو محرمًا كما لو أدى ذلك

المجلس أو أي مظهر من مظاهر الجزع إلى ضرر شرعي.

في ضوء جميع

ما تقدّم يمكننا أن نفهم بوضوح خلفيات ما يكتبه الأعلام في أجوبة

الاستفتاءات بهذا الخصوص، من قبيل قولهم في اللطم حزنًا على الإمام

مثلًا: إنّه وإن كان شديدًا فإنّه داخل في الشعائر المستحبة؛ لدخوله

تحت عنوان الجزع، الذي دلّت النصوص المعتبرة على رجحانه، ولو أدّى

بعض الأحيان إلى الإدماء، واسوداد الصدر، ولا دليل على حرمة كلّ

اضرار بالجسد، ما لم يصل الى حد الجناية على النفس بحيث يعد ظلما

لها، كما أن كون طريقة العزاء حضارية أو لا، ليس مناطا للحرمة

والاباحة، ولا قيمة له في مقام الاستدلال(انظر: الأنوار الإلهيّة في

المسائل العقائدية، ص195).

وصفوة القول: إنّ

مقتضى قواعد الصناعة في استنباط الأحكام لدى الفقهاء الأعلام هو

استحباب كلّ ما دخل تحت عنوان الجزع على سيد الشهداء (عليه السلام)

مطلقًا، ولا يحدّ ذلك ولا يقيّد إلا بحدود الشرع وضوابطه.

الأكثر قراءة

33579

19550