| مقالات في القرآن الكريم | شحرور والنص القرآني: بين التجديد والتزييف

2025-04-17 1406

شحرور والنص القرآني: بين التجديد والتزييف

الشيخ معتصم السيد أحمد

ما يُسمى بالتفسيرات المعاصرة

لآيات القرآن الكريم والتي يتشدق بها بعض المفكرين الحداثيين، ليست

في حقيقتها سوى عملية إسقاط لمفاهيم وتصورات معاصرة على النصوص

القرآنية، ومحاولة تركيب قسري لهذه المفاهيم على تلك النصوص. وهذا

المنهج لا ينهض على أساس علمي رصين، لأن الثقافة المعاصرة نفسها

ليست كتلة واحدة متجانسة حتى تكون مرجعية معترفاً بها في فهم

النصوص، بل هي مليئة بالأنساق الفلسفية المتعددة، وكل نسق منها

يرتكز على تصور معرفي ومنهج خاص. ولهذا فإن حجم التباين والتعارض

الذي نشهده اليوم في الفكر البشري المعاصر، يجعل من المجازفة الكبرى

اعتبار هذا الفكر مرجعاً حاسماً لفهم النصوص الدينية، فضلاً عن كتاب

الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

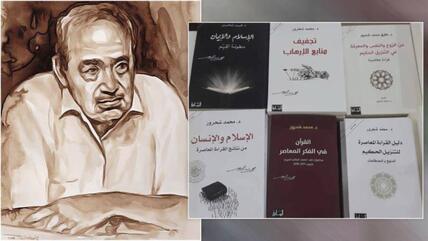

ومن أبرز من تبنّى هذا النوع من

القراءة الإسقاطية للنصوص القرآنية هو محمد شحرور، الذي لم يكن

تفسيره تفسيراً محايداً للنصوص، بل كان محاولة لتحميل الآيات

القرآنية ما كان يؤمن به سلفاً من أفكار وتصورات، بل ويمكن القول إن

قراءته للقرآن كانت محكومة بخلفية فكرية تحمل بصمات الماركسية وبعض

مناهج التحليل الديالكتيكي، إلى جانب توجه نَفعي يعيد تفسير

المفاهيم الدينية على ضوء الفائدة الاجتماعية، فضلاً عن تبنيه

المطلق لبعض مفاهيم الحريات الفردية كما تُطرح في الثقافة الغربية.

وهكذا بدا تفسيره وكأنه محاولة لمخاطبة الإنسان المعاصر، الذي يعيش

حالة من الهزيمة النفسية أمام سطوة الثقافات الشرقية والغربية معًا.

وهذه القراءة، رغم ما تحمله من شعار "التجديد"، ليست سوى تخريب

منهجي لكل قواعد الفهم التي جرى العقلاء على الالتزام بها عند قراءة

النصوص وفهم دلالاتها.

وقد تناول عدد من المفكرين والنقاد

منهج شحرور بالنقد والتفصيل، وبينوا ما وقع فيه من تناقضات صارخة

وأخطاء جسيمة. ومن هؤلاء السيد ماهر المنجد الذي خصّص كتاباً بعنوان

"الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن" لتفنيد منهجه، وبيان ما

انطوى عليه من مشكلات. ففي الصفحة 178 من هذا الكتاب يقول: "وقد صار

بإمكاننا الآن، من خلال مجمل ما قدّمنا وما وقفنا عليه من الدراسة،

أن نستنتج المنهج الحقيقي المطبق فعلاً في الكتاب (المقصود كتاب

شحرور: الكتاب والقرآن) فنلخّصه في البنود التالية:

1 ـ تحطيم خصائص اللغة العربية

وأنظمتها

2 ـ عدم المقدرة لقراءة المعجم

وفهمه وتفسير الكلمات بغير معناها

3 ـ مخالفة معجم المقاييس لابن

فارس وإهمال المعاجم الأخرى

4 ـ تزييف حقائق اللغة والادعاء

بما ليس فيها

5 ـ مخالفة نظرية الجرجاني في

النظم من خلال اجتثاث المفردة من سياقها وتجريدها من معناها

الحقيقي

6 ـ إغفال علوم الصرف والاشتقاق

التي كان من أئمتها أبو علي الفارسي وابن جني

7 ـ مخالفة ما ورد في الشعر

الجاهلي

8 ـ الاستخفاف بعقل القارئ وغياب

المنهج العلمي الحقيقي

9 ـ إضفاء صفة العلمية والحقيقة

على افتراضات وتصورات محضة فقدت أدلتها وبراهينها

10 ـ الانطلاق من أفكار الماركسية

ومبادئها وإكراه آيات القرآن وقسرها على التعبير عنها

11 ـ اتخاذ آيات القرآن غطاء

لأفكاره وأطروحاته وانهيار العلاقة بين التشكيل اللغوي للآية

والمعنى الذي يوضع لها من خارجها

12 ـ إقحام علم الرياضيات واستخدام

ألفاظ العلم والتكنولوجيا بغرض الإرهاب العلمي

13 ـ بناء نظرية فقهية على أسس

فاسدة ومقدمات باطلة علمياً ومنطقياً ولغوياً

14 ـ وضع النتائج قبل المقدمات

والإتيان بمقدمات واهية غير مسلم بها ولا ملزمة ولا منطقية

15 ـ عدم التوثيق وانعدام المرجعية

مطلقاً وعدم مراعاة أبسط قواعد البحث العلمي.

وهذه الإخفاقات المنهجية لا يمكن

اعتبارها مجرد اجتهادات أو قراءات بديلة، بل هي في الواقع تحريف

لمرتكزات القراءة العلمية والفهم اللغوي السليم. فشحرور لم يتعامل

مع النصوص كما هي، بل انطلق من قناعاته المسبقة، ثم حاول أن يجد

لهذه القناعات سنداً في القرآن، حتى لو كان هذا السند مفروضاً فرضاً

لا يحتمله النص، ولا تشير إليه لغته، ولا يقتضيه سياقه.

فعلى سبيل المثال، حين تميل بعض

الثقافات المعاصرة إلى الدعوة لمساواة الرجل والمرأة في الميراث، أو

إلى نفي مشروعية الحجاب، فإن القراءة الشحرورية تسعى لإثبات هذه

المطالب من داخل القرآن، وكأن مهمة التفسير هي إثبات صحة ما يقوله

العالم المعاصر لا فهم ما يقوله الله تعالى. وهنا تبرز خطورة هذا

المنهج، لأنه لا يفسر النص بل يحمّله ما ليس فيه.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، موقفه

من آية قطع يد السارق، حيث قال تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا

أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) (المائدة:

38). فبدلاً من الاعتراف بالمعنى الظاهر للنص، والذي يدل على القطع

العضوي لليد، سعى شحرور إلى ابتداع معنى جديد للقطع، فزعَم أن

المقصود هو قطع السارق عن المجتمع بنفيه أو حبسه، لأن البتر يتعارض

مع الذوق الإنساني المعاصر في تصوره. غير أن اللغة القرآنية لا

تحتمل هذا المعنى، إذ أن السياق يربط القطع باليد باعتبارها جارحة،

كما جاء في القواميس بأن "قطع اليد هو فصلها من مفصلها"، ولا يحتمل

هذا التعبير معنى الإبعاد أو العزل الاجتماعي.

وقد احتجّ شحرور بالآية التالية

التي تقول: (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله

غفور رحيم)، ليدلل على أن التوبة تغني عن تطبيق الحد، لأن من فقد

يده لا يمكن أن يُتوب عليه. وهذا الفهم مغلوط، لأن التوبة في

الإسلام ترفع العقوبة الأخروية، بينما الحدود تطبّق في الدنيا، ولا

تعني بالضرورة سقوط الذنب في الآخرة إلا إذا كانت التوبة

صادقة.

وحتى لو سلّمنا بفهمه لهذه الآية،

فماذا سنقول في آية المحاربين؟ قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون

الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصلبوا أو

تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض...). فهل يُعقل

أن يكون معنى "تقطّع أيديهم وأرجلهم" هنا هو الإبعاد المجازي أيضاً؟

وهل يمكن القول بأن كل مفردات العذاب والردع في القرآن يجب أن يُعاد

تأويلها لكي تتوافق مع الذوق المعاصر مهما كانت لغتها صريحة وواضحة

في التعبير عن المقصود؟ هذا المنهج لا يعدو أن يكون إسقاطاً

مؤدلجاً، لا تفسيراً موضوعياً.

إن هذه النماذج تكشف عن المأزق

الذي يقع فيه كل من يتعامل مع القرآن باعتباره كتاباً مرناً يقبل كل

قراءة، ويتسع لكل تأويل. نعم، القرآن الكريم كتاب هداية خالد وصالح

لكل زمان ومكان، ولكن لا يعني ذلك أن يكون النص قابلاً لأي تحوير

تبعاً للمتغيرات الثقافية. بل لا بد أن يكون التأويل محكوماً بشروط

وضوابط منهجية ولغوية، وهو ما لم يلتزم به شحرور ولا غيره ممن سلك

هذا المسلك.

وفي النهاية، فإن ما يُروَّج له

تحت اسم "التفسير المعاصر" أو "القراءة الحداثية للقرآن"، حين يفقد

البوصلة المنهجية ويستبدل مرجعية النص بمرجعية الثقافة الغالبة،

ينتهي إلى عبث معرفي لا يقدم شيئاً سوى تشويش القارئ، وتشويه

المعاني، وتمييع الأحكام. وهو ما يجعل من الضرورة إعادة التأكيد على

أهمية المنهج الأصيل في فهم القرآن، الذي يجمع بين اللغة والسياق

والقرائن والسنّة والعقل المتجرد عن الأهواء، لا العقل المنقاد

للمُسبق من الرغبات والميول الثقافية.

الأكثر قراءة

38597

20092